Fuente de la imagen: Nueva Sociedad.

La identificación de América Latina y el Caribe como un laboratorio de control debe ser comprendida como parte de un vertiginoso movimiento de experimentación externa de la segunda administración Trump, que sigue la brújula de la tentación imperial y depende de su capacidad de poner a prueba el alcance de sus ambiciones económicas, geopolíticas y militares

Trump y América Latina y el Caribe: ¿un laboratorio de control?

Por Carlos A. Romero, Carlos Luján, Guadalupe González, Juan Gabriel Tokatlian y Mónica Hirst

El segundo gobierno de Donald Trump ha convertido América Latina y el Caribe en un «laboratorio de control» de la política internacional MAGA (Make America Great Again). Se trata de una fórmula singular ya que la región es su zona de influencia histórica, donde Washington busca poner a prueba su capacidad de mando, subordinación y extorsión a partir de agendas específicas como migración, seguridad, control fronterizo, defensa, comercio e inversión, suprimiendo temáticas vinculadas a medio ambiente, transición energética, cooperación internacional y tecnología.

Es importante tener en cuenta la particularidad de América Latina y el Caribe como una amalgama de 33 países que geopolíticamente constituye la zona de proyección inmediata de Estados Unidos. En otras regiones, otros territorios son en lo individual blancos del unilateralismo agresivo del gobierno de Trump (Groelandia, Ucrania y Gaza), pero no corresponden al mismo bloque identitario en términos históricos, culturales y de inserción internacional. Las amenazas, aunque sean bilaterales, no pueden dejar de percibirse colectiva y regionalmente.

La amenaza y la aplicación de sanciones económicas prevalecen en las comunicaciones públicas y privadas a través de distintos medios, ya sean mensajes en redes sociales, declaraciones públicas o contactos directos establecidos por funcionarios y colaboradores del nuevo gobierno. Al mismo tiempo que se endurecen las medidas coercitivas, se empobrece y minimiza el espacio de diálogo de las agendas bilaterales.

La idea de América Latina y el Caribe como un laboratorio regional donde se pone a prueba la proyección del poder estadounidense no es nueva, pero sí el uso intensivo y desmedido de la coerción en un contexto de disrupción de la política internacional. Es una forma de dominación, más que de construcción de hegemonía. Por lo tanto, la noción de laboratorio de control parte del supuesto de la existencia de un colectivo vulnerable y expuesto regionalmente frente a las acciones disparadas desde el 20 de enero con la asunción del segundo gobierno de Trump.

El mundo MAGA hacia adentro

El movimiento MAGA está sostenido por una coalición de fuerzas retroalimentada por el liderazgo de Trump. Combina componentes ideológicos y propositivos y una gama de expectativas de sus bases políticas, económicas y sociales. Representa una resignificación de la consigna conservadora de Ronald Reagan de la década de 1980 y un fuerte mensaje de reacción a lo que se identifica como una declinación del poder estadounidense. La idea fuerza de Trump de que «Estados Unidos está de vuelta» plantea la recuperación de la primacía mundial y de los atributos internos e identitarios del proyecto estadounidense. Esta misión, lanzada en 2016 y retomada en 2024, está impregnada de un sentido nacionalista, hiperreligioso, neopatriota, militarista y nativista que encarna la autoimagen del «excepcionalismo» estadounidense y cuyo corolario natural es anteponer los intereses estadounidenses a los de los demás. La visión del mundo MAGA representa una fuerte reacción antiliberal, antiprogresista y antiglobalista basada en la exacerbación de valores conservadores y reaccionarios que estimulan el supremacismo, la xenofobia y el nacionalismo proteccionista.

La idea fuerza de Trump de que «Estados Unidos está de vuelta» plantea la recuperación de la primacía mundial y de los atributos internos e identitarios del proyecto estadounidense.

En el plano doméstico, el movimiento coaliga a republicanos extremistas, a neoconservadores y a una nueva derecha que combina polos sociales tan extremos como los multibillonarios y tecnoempresarios y los trabajadores blancos empobrecidos del medio urbano y rural. Este movimiento está potenciado por el control político republicano de los tres poderes que integran el sistema de gobierno nacional y los 27 gobiernos estaduales. Sus principales factores de sostén son de origen interno y proyectan un proceso de reestructuración del funcionamiento de la máquina administrativa federal y un nuevo concepto del poder presidencial, de la relación entre los ámbitos públicos y privados, y de los valores morales y humanos que orientan la vida cotidiana de la sociedad estadounidense.

El mundo MAGA hacia afuera

Desde la perspectiva internacional, los Estados Unidos de Trump se proponen reafirmarse en el campo de la geopolítica planetaria, en las dinámicas competitivas que dominan el curso de la economía mundial y en las definiciones de los valores y encuadres ideológicos que deben prevalecer en los sistemas políticos del mundo occidental. El segundo gobierno de Trump se mueve por impulsos sucesivos en nombre de la recuperación de la primacía estadounidense en una lógica de suma cero, sin que hasta ahora se pueda identificar una gran estrategia.

Este proyecto implica una reconfiguración de los múltiples relacionamientos externos que hace uso de los instrumentos materiales de poder, sobre todo de amenazas económicas, para alinear, disciplinar o intimidar a las contrapartes. Estados Unidos busca de manera firme modificar el orden mundial que el mismo país construyó en 1945 y que sostuvo y amplió por décadas. Trump expresa un profundo desdén por la idea liberal de Occidente, de su arquitectura internacional y de un mundo basado en reglas, y es precisamente el mundo occidental de sus aliados y socios donde inicialmente ha decidido poner a prueba sus atributos de poder y sus aspiraciones de control. La lógica trumpista considera que, al debilitar el orden liberal en sus expresiones doméstica e internacional, mejoran sus condiciones de enfrentamiento con sus rivales estratégicos, con China en la cabeza. Desde la perspectiva MAGA, el orden liberal constituye la fuente del declive estadounidense, que se debe revertir.

Entre las primeras acciones de fuerte impacto, se destaca la determinación de acabar con los conflictos internacionales, en Ucrania a través de negociaciones o imposiciones transaccionales ad hoc, y en Oriente Medio por medio de la fuerza militar y de alianzas estratégicas, haciendo prevalecer los intereses propios por encima de otros. Trump, sus leales colaboradores directos y su amplia base republicana en el Congreso cuestionan el peso de los temas de la agenda global, descartando compromisos previos, ya sean bilaterales o multilaterales, que consideran inservibles o gravosos para los intereses estadounidenses. Así, por medio de una orden ejecutiva (4/2/2025), el presidente determinó que, en un plazo de 180 días, se hiciera una revisión exhaustiva de todos los acuerdos y organizaciones multilaterales en los que participa Estados Unidos para evaluar la hipótesis de su retirada. El abandono unilateral del Acuerdo de París, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las críticas a la Corte Penal Internacional (CPI) fueron los pasos iniciales. La idea de promover una reconfiguración de facto de la ONU ha significado el recorte o la suspensión temporal de las contribuciones estadounidenses a la mayoría de sus agencias y programas.

La política exterior de Trump, que forma parte del proyecto MAGA, plantea un tipo de superioridad o primacía regresiva en la que se combinan la Realpolitik, a través del despliegue de una política de poder duro acompañada del uso preferente de la amenaza y la coerción; la noción de que el sistema mundial está fragmentado entre los que tienen y los que no (una especie de versión actualizada del concepto de división internacional del trabajo); y la exacerbación de discursos y prescripciones ideológicas de la derecha radical. Los conocidos instrumentos de poder blando, sean materiales o normativos, son reemplazados por un enaltecimiento de lo propio que reafirma un sentido de superioridad y excepcionalismo.

Lo más importante para la política internacional del mundo MAGA es la valoración de los atributos duros del poder de Estados Unidos, lo que coloca en una misma canasta: la capacidad militar y del dinero, justificando la abierta utilización de métodos transaccionales y la defensa de la paz por imposición; una impronta conflictiva en el manejo de la agenda de comercio exterior, normalmente acompañada por un menú de medidas proteccionistas; la estrecha asociación con la seguridad interna del país, para la cual es esencial demostrar la capacidad de agresión contra amenazas internas que legitiman la criminalización de la migración; el expansionismo imperial, que inaugura agendas de conquista territorial; el nacionalismo enaltecido, que se refuerza con el nativismo ultramontano y el fundamentalismo religioso en cruzadas normativas contra la diversidad, la equidad y la inclusión.

El mundo MAGA encara una coyuntura crítica en la cual convergen dos procesos simultáneos de cambio internacional: el interregno y la transición de poder del Atlántico al Indo-Pacífico. Mientras en el primer caso lo que prevalece es la identificación de una crisis orgánica que afecta esencialmente el orden liberal, en el segundo el foco está puesto en los desequilibrios estructurales y las turbulencias que derivan de la competencia entre Washington y Beijing.

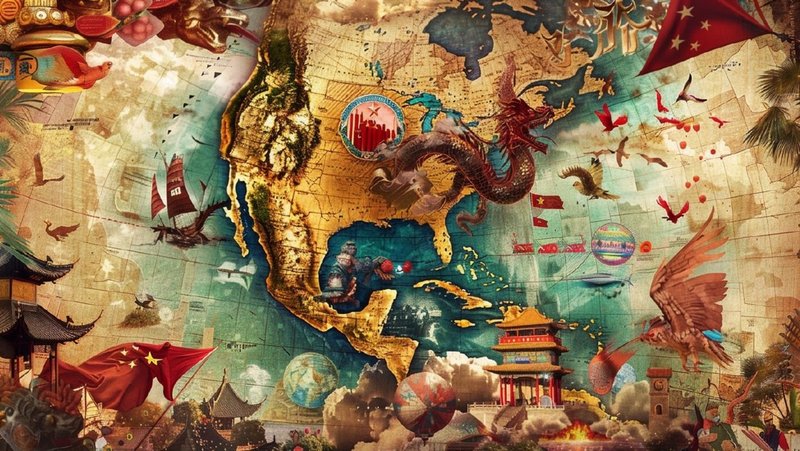

¿Dónde se ubica América Latina y el Caribe en el mundo MAGA?

Durante su primer gobierno, Trump fue el mandatario estadounidense que actuó con mayor desdén y maltrato hacia la región en varias décadas, y el único en no asistir a una Cumbre de las Américas. Para América Latina y el Caribe, el mundo MAGA que propone Trump en su segundo mandato significa la continuación de esta actitud con una impronta aún más agresiva, basada en la radicalización y ampliación de la agenda 2016-2020 con vistas a tener mejores resultados en la región. En aquella ocasión, se frustraron sus intentos de intervención para lograr un cambio de régimen en Venezuela y sus políticas migratorias encontraron frenos en cortes y burocracias estadounidenses. Se trata de un bosquejo para la acción nutrido por la determinación de completar tareas inconclusas, una fuerte crítica a lo que se considera un revés del gobierno demócrata de Joe Biden en la región y una profundización de la competencia con China.

En esta tensión geopolítica, América Latina y el Caribe ha adquirido una importancia indiscutible por el rápido y sostenido avance comercial, financiero, tecnológico y de infraestructura de China en la región. En 2024, las transacciones comerciales entre ambas partes alcanzaron los 518.465 millones de dólares, con la expectativa de que podrán llegar a 700.000 millones en 2035. Los 147 proyectos de procedencia china en la región andina desarrollados entre 2000 y 2023, valorados en 46.000 millones, se distribuyen por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Hoy suman 21 países latinoamericanos y caribeños (sobre 33) los que se han adherido formalmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) y otros más, como Colombia y Brasil, tienen acuerdos parciales con este mecanismo. Para este último país, China es el principal socio comercial –el destino de 29,8% de sus exportaciones–, lo que ha ganado un nuevo impulso con la firma de 34 acuerdos bilaterales en 2024.

El planteamiento trumpista sobre cómo competir con China, en una región donde Estados Unidos se encuentra en una posición perdedora ante el enorme flujo de inversiones y oportunidades comerciales que ofrece su rival, es de un simplismo arrogante, basado más en la amenaza de daño que en incentivos positivos. Irónicamente, la guerra comercial desatada por Trump estimula la demanda de China de productos agroalimentarios de la región. Además, desde el terreno de la agenda mundial, las orientaciones defendidas por Beijing en favor del multilateralismo, la paz, la no intervención, la cooperación al desarrollo y la lucha contra el cambio climático sintonizan con banderas relevantes de las políticas exteriores latinoamericanas y caribeñas. En declaraciones recientes, el canciller chino Wang Yi condenó la política de poder del más fuerte, ratificó el compromiso de su país con el multilateralismo y la cooperación internacional, y criticó la política de subordinación de América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos.

Por su parte, Estados Unidos, dando la espalda al multilateralismo, ha tratado de incentivar un realineamiento de la región al giro radical en sus preferencias de política exterior. Un ejemplo reciente fueron las votaciones en la ONU sobre Ucrania a tres años del inicio de la invasión rusa. En un nuevo escenario, los patrones de votación de los países latinoamericanos y caribeños en la Asamblea General sobre Ucrania han tendido a dispersarse, como quedó en evidencia en la aprobación de la resolución «Promoción de una paz general, justa y duradera en Ucrania» (A/ES-11/L10), promovida por Ucrania y Europa, que fue respaldada por 16 países de la región y rechazada por dos (Haití y Nicaragua), mientras que el grupo de los 11 países que se abstuvieron, en convergencia con Estados Unidos, es tan heterogéneo en términos ideológicos y geopolíticos que no puede hablarse de motivaciones similares (1)

El abandono del multilateralismo y el desprecio por el derecho internacional que prescribe el movimiento MAGA acrecientan las asimetrías de poder entre Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe, a la vez que multiplican las fuentes de incertidumbre a escala global y regional. La propia indiferencia de la segunda administración Trump hacia los organismos internacionales contribuye al vaciamiento del multilateralismo regional. Sin embargo, el desdén también contribuye a fomentar reacciones de coordinación y acción colectiva con ciertos márgenes de autonomía relativa. Así, en el reciente proceso de cambio del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), cierto desinterés de Estados Unidos por apoyar con más firmeza la candidatura del canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano abrió espacio para la acción concertada de un grupo pequeño de países (Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, en consulta con México). La solución de una designación por aclamación del candidato surinamés Albert Ramdin y el retiro de la candidatura del postulante paraguayo evitó que se visibilizaran las diferencias internas y resultó aceptable para Trump. Se combinó un atisbo de colaboración minilateral con el desdén hacia la OEA por parte de Estados Unidos.

Los operadores de áreas vinculadas con América Latina y el Caribe han sido seleccionados en función de lealtades, apoyos financieros y origen territorial. Ejemplo de ello son las designaciones de halcones como Marco Rubio, Mauricio Claver-Carone, Chistopher Landau, Richard Grenell y Peter Navarro, todos ellos con intereses y redes propias en países de la región, en particular del Caribe (Cuba y República Dominicana), Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Panamá) y el norte de América del Sur (Colombia y Venezuela). Es evidente el peso de Florida en la toma de decisiones respecto a la región. El método de Trump de identificar un abanico de colaboradores asignando tareas a los distintos miembros de su «seleccionado» ayuda a mantener una distancia táctica del presidente hacia la región y un margen de incertidumbre sobre cuáles son los objetivos y hasta dónde llevar las amenazas.

El laboratorio de control: conceptos e instrumentos del nuevo ejercicio de dominación

En su libro Empire’s Workshop [El taller del imperio], Greg Grandin señala que desde finales del siglo XIX y en distintos momentos del siglo XX América Latina ha sido un «taller» para la proyección de poder de Estados Unidos, que le sirve para la extensión de su poder en el plano extrarregional. La idea de «taller» implica un espacio para un aprendizaje del cual se sacan lecciones que, a su vez, contribuyen a que futuros modos de acción, intervención y aseguramiento de influencia y poder se implementen de manera más eficiente. Si adaptamos esta idea al contexto actual, en lugar de lecciones que puedan replicarse en otras regiones, lo que busca Trump es asegurar una acumulación de poder tal en América Latina y el Caribe que haga incuestionable la primacía que promueve.

Nuestra idea es introducir el concepto de «laboratorio de control». Un laboratorio es, según el Diccionario de la Real Academia Española, «un lugar» donde realizar, entre otras tareas, experimentación. Aquí aparece de nuevo la idea de intentar algo y observar el resultado. Pero en un laboratorio se puede experimentar con cuestiones de distinto tipo. La idea de «control», según una de las acepciones del mismo diccionario, remite al «dominio», a la «preponderancia». Es decir, no se ciñe a una eventual disposición a favor de incentivos positivos o «zanahorias» para cooptación, sino que puede implicar –incluso, puede basarse en– un conjunto de amenazas, sanciones y puniciones o «garrotes» para completar el dúo metafórico antes reseñado. Esta fórmula adoptada en el ejercicio del poder se basa en la activación deliberada de emociones defensivas, sobre todo miedo y humillación, para asegurar la dominación y la sumisión.

Hasta el momento, el laboratorio de control se ha aplicado al tradicional Mare Nostrum de Estados Unidos: los países de la Cuenca del Caribe. Esto, a su turno, se entrelaza con la admiración de Trump por el presidente William McKinley, padre del expansionismo estadounidense y ferviente proteccionista que recurrió a aranceles externos. McKinley logró conquistar los territorios de Guam, Puerto Rico y Filipinas después de la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense en 1898, al tiempo que anexó Hawái y mantuvo el control comercial estadounidense en Cuba. Esto se entrelaza con el actual impulso neoimperial de Trump, que ha revisitado, en sus propios términos, las ideas centrales de la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, que fue la principal consigna para identificar América Latina y el Caribe como un área de influencia exclusiva de Estados Unidos en los siglos XIX y XX. A diferencia de los periodos históricos anteriores, la actual impronta de la Casa Blanca adquiere un sentido instrumental para lidiar con una pérdida de proyección política y presencia económica en América Latina y el Caribe, en particular, frente a China.

El sentido imperial de la ambición estadounidense se sostiene en una lógica revisionista, producto de una profunda insatisfacción con el statu quo geopolítico, geoeconómico y normativo. Sabemos que los términos «imperio» e «imperialismo» son polisémicos. Es posible hablar de un impulso neoimperial en los términos de Hans Morgenthau, quien define el imperialismo como «una política orientada a la ruptura del statu quo y a la modificación de las relaciones de poder entre una o varias naciones». Si después del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos sucumbió a la tentación imperial y abandonó su crecientemente cuestionada hegemonía, hoy Washington pretende pasar de una cuestionada ambición de primacía a un impulso neoimperial que busca una base de sustento interno y pretende una amplia resignación internacional. Por ello, lo que se observa desde el prisma conceptual del «laboratorio de control» es la puesta en práctica de una aspiración de dominación dispuesta a recurrir a instrumentos de coerción y, al mismo tiempo, a trasladar su proyecto reaccionario a la región. Se trata de una combinación de hard power clásico (sanciones, retaliaciones, chantaje, etc.) y soft power de nuevo tipo (que significa apoyar a regímenes híbridos cada vez más autoritarios y menos democráticos).

Son diversos los instrumentos y las piezas del laboratorio de control.

El efecto vértigo

La primera pieza es el vértigo, que se produce por oleadas en las que la aceleración de los tiempos en una avalancha de decisiones se combina con giros inesperados y estímulos emocionales basados en la rudeza, el maltrato y la intimidación. Este mecanismo se genera en la región por los impulsos de Estados Unidos que combinan velocidad, sorpresa y anuncios inauditos transmitidos por emisarios enviados desde la Casa Blanca. El protagonismo rotativo de los integrantes del equipo de Trump está alimentado por un estilo de acción política que genera desconcierto y parálisis, individual y colectiva, en una región condicionada por la asimetría de poder con Estados Unidos. Esta misma asimetría es la que explica que Trump, en el breve lapso de dos meses, no haya enfrentado restricciones para desplazar el lugar de América Latina y el Caribe en su narrativa de política exterior. De una atención inédita en su discurso inaugural, en sus primeras órdenes ejecutivas, en la rapidez de nombramientos de diversos embajadores y las visitas de funcionarios a países latinoamericanos y caribeños para tratar como urgentes temas de migración, fentanilo y comercio, se produce un giro hacia la agenda europea.

lo que se ve es una combinación de determinación e improvisación que dificulta la previsibilidad.

La paz en Ucrania como promesa de campaña, el acercamiento a Rusia y el distanciamiento de los aliados europeos pasan a ser prioridad en su agenda. Pero a pesar de estos vaivenes de atención mediática, hasta ahora América Latina y el Caribe no ha salido del radar de la agenda revisionista de política exterior y gubernamental trumpista. En dos meses, Trump rompió el récord presidencial en materia de órdenes ejecutivas emitidas con un total de 132, de las cuales 51 se refieren a temas económicos, migración, seguridad nacional y política exterior, y 35 están dirigidas explícitamente o vinculan indirectamente a países de la región. La política exterior trumpista arroja a los países de América Latina y el Caribe a una suerte de montaña rusa que exacerba sus vulnerabilidades prexistentes y profundiza la dispersión regional. La avalancha de acciones hacia la región genera un sentido de coordinación ad hoc que podría dar la sensación de diseño, planificación y ejecución, aunque a la fecha lo que se ve es una combinación de determinación e improvisación que dificulta la previsibilidad.

Bilateralismos a la carta

El segundo componente es la preferencia estadounidense por los canales bilaterales y las negociaciones transaccionales uno a uno, de acuerdo con las distintas agendas y sus complejidades. Es una bilateralización excluyente, en la cual los carriles segmentados rápidamente se transforman en agendas cautivas condicionadas por lógicas coercitivas. Son bilateralismos hechos a la medida de las demandas de Washington, que no ofrecen garantías a las contrapartes ni métricas de satisfacción, son volátiles y abren espacios selectivos para el oportunismo, ya sea por sintonías ideológicas o por la disposición a ofrecer ciertos recursos y servicios. Se establece así una retroalimentación viciosa entre bilateralización, fragmentación y polarización a escala continental que atrofia la posibilidad de respuestas regionales.

Los bilateralismos a la carta no implican necesariamente un menú de negociaciones

Los bilateralismos a la carta no implican necesariamente un menú de negociaciones y pueden generarse a partir de imposiciones unilaterales (Panamá, Venezuela) o dar lugar a estrechos diálogos que juegan con la espada de Damocles de la aplicación de sanciones y/o de retaliaciones mutuas (Brasil y México). En la medida en que el tiempo avanza, se constata un abanico diverso de bilateralismos en el cual se incluyen variaciones entre exigencias con márgenes limitados de tolerancia, negociaciones acotadas con futuros inciertos y diálogos convergentes. Para una mejor comprensión de los bilateralismos a la carta, que ponen a prueba el poder de la amenaza y donde se combinan posibilidades diferenciadas de interacción, resulta útil recurrir al modelo de «negociación tácita» desarrollado por Thomas Schelling, quien identificó la interacción desde una perspectiva estratégica basada en el recurso a la amenaza de un actor sobre otro (3). Si aplicamos este modelo a la realidad regional actual, cuando Estados Unidos amenaza a un país latinoamericano o caribeño, hay que tomar en cuenta que pone en juego su credibilidad. Al mismo tiempo, el país amenazado conoce las consecuencias dañinas que podría tener la concreción de la amenaza, y eso tiene una eficacia intimidante. El amenazado, entonces, para salvar la cara y reducir los daños previsibles, hace concesiones.

En el caso particular de Trump, se suman cuatro condiciones importantes:

(a) el desprecio por las reglas (rules) y la valorización de los acuerdos (deals), con lo cual los componentes legales y sustentos jurídicos de sus amenazas no son considerados relevantes y hay poco interés por generar acuerdos vinculantes;

(b) la legitimación de un tipo de «transaccionalismo» que siempre deja una puerta abierta a la revisión unilateral y constante de los acuerdos;

(c) la imposición de una conducta «imprevisible» que dificulta la elaboración de estrategias integrales de respuesta; y

(d) la utilización de amenazas desproporcionadas, retóricas exacerbadas, información falsa y retaliación creciente si no se cumplen las demandas.

En lo hecho hasta ahora en la región, se pueden observar las fases iniciales de aplicación del modelo de negociación tácita con varios países latinoamericanos y caribeños; estos procesos están en curso. Naturalmente, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y los diferentes países de América Latina están influenciadas por el tipo de reacción de cada país y la articulación entre margen de autonomía, intereses y sintonías ideológicas que actúan internamente para reforzar o cuestionar los controles proyectados desde el Norte.

El garrote comercial

El tercer componente del laboratorio de control es el recurso a la coerción económica y se afinca en un mercantilismo hiperprivatista que busca imponer a los países de la región una lógica de guerra comercial, asociada a la promoción agresiva de los intereses y las inversiones de grandes grupos financieros, económicos y tecnológicos estadounidenses. La búsqueda de primacía económica a través de un agresivo proteccionismo comercial y de la ruptura con un acuerdo previo ya consolidado como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pone el foco en la competencia con China, pero también con Europa y con economías emergentes. Lo que prevalece es la ambición de alcanzar una primacía económica soberanista y combativa frente a otros competidores, lo que implica, incluso, el abandono de los socios y aliados previos.

Desde la mirada del laboratorio de control, son diferentes los impactos, en alcance y magnitud, del proteccionismo coercitivo del proyecto MAGA en América Latina y el Caribe y su guerra comercial indiscriminada. En los países que mantienen agendas con estructuras tarifarias negociadas bilateralmente, como Brasil, la imposición unilateral de aranceles afecta a sectores específicos, como el acero y el aluminio. En cambio, las consecuencias se multiplican cuando se trata de países con acuerdos de libre comercio como México y, más aún, cuando se utilizan los aranceles como un instrumento de presión en temas no económicos. Las posibilidades de concertar respuestas colectivas frente a la andanada proteccionista del proyecto MAGA son reducidas por las diferencias en la magnitud de los flujos comerciales, el grado de integración productiva y el tipo de cadenas de valor involucradas en cada caso.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2024 América Latina y el Caribe alcanzó una participación cercana a 23% en el comercio total de mercancías del país, pero se observan grandes contrastes en la importancia comercial relativa de los Estados de la región. Incluso cuando se comparan las economías latinoamericanas más grandes, es evidente el peso comercial de México, con una participación de 69% en el comercio estadounidense con la región, mientras que la de Brasil, su segundo socio comercial regional, es de 7,4%, y la de Argentina, de 1,3%.

El mercantilismo hiperprivatista del movimiento MAGA va más allá de los componentes históricos del proteccionismo estadounidense (…). Es una reacción ideológica contra el neoliberalismo y un rechazo al libre comercio y el acceso preferencial a su mercado

El mercantilismo hiperprivatista del movimiento MAGA va más allá de los componentes históricos del proteccionismo estadounidense en aras de una reindustrialización, forzando el regreso de inversiones (reshoring) y dejando atrás la idea del nearshoring propiciada por el gobierno de Joe Biden. Es una reacción ideológica contra el neoliberalismo y un rechazo al libre comercio y el acceso preferencial a su mercado, por considerarlos, desde una narrativa populista, esquemas injustos y contrarios a los intereses de Estados Unidos por generar pérdida de empleos y ampliación de los déficits comerciales. La tendencia a recurrir a la punición a través de amenazas y sanciones comerciales no responde solo a incentivos económicos, como incrementar los ingresos aduaneros, reducir el déficit comercial y atraer inversiones para la reindustrialización, sino también a condicionar políticas de control fronterizo (migración y drogas) y establecer patrones de «disciplinamiento» bilateral. Paralelamente, el proyecto MAGA encarna una ambición por controlar la explotación de los recursos estratégicos, de especial valor para el complejo industrial militar y la tecnología digital. Las reservas de minerales estratégicos en América Latina son mundialmente significativas. En 2023, la región controlaba 48% de las reservas de litio, 36,6% de las de cobre, 34,5% de las de plata y 16,7% de las de tierras raras (4).

Lo interméstico potenciado

El cuarto componente del laboratorio de control es la resignificación de lo interméstico (5) en las relaciones con América Latina y el Caribe. Esta es una dimensión presente en los vínculos de Estados Unidos con México, los países de Caribe y Centroamérica desde hace décadas. El perfil interméstico de las agendas bilaterales y el recurso a la diplomacia multinivel estuvieron especialmente presentes en las relaciones con México, en las cuales se abrieron diferentes espacios de interacción germinados, de ambos lados de la frontera, por las agendas domésticas de los respectivos países. Pero la interpenetración de lo interno y lo externo adquiere una nueva importancia como nutriente del discurso populista construido por el trumpismo como consecuencia del lugar central ocupado por la protección del ciudadano estadounidense, que busca compensaciones trasladando la culpabilidad y los costos a otros países. Los temas intermésticos de comercio, migración, seguridad, drogas, frontera y batallas culturales asumen un lugar medular en la agenda MAGA, lo que explica en parte, la atención inusitada que le dio Trump a la región en los principales discursos de desembarco en 2025, en las órdenes ejecutivas que firmó y en las iniciativas republicanas en el Congreso durante los primeros dos meses de gobierno.

Hay una red institucional en el plano doméstico sobre la que se afinca el nuevo sentido de lo interméstico en las relaciones con América Latina y el Caribe, con una creciente participación del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y los gobernadores republicanos dispuestos, responsables de llevar adelante operaciones de discriminación y expulsión de migrantes que lastiman y agreden a los mismos segmentos sociales con los que anteriormente se mantenían agendas cooperativas y de complementación de intereses. La dinámica interméstica con México desde los años 90 se convierte en una agenda esencialmente negativa. A su vez, la ampliación de lo interméstico para México y Centroamérica tiene como corolario la activación de cabildeos multinivel (federal, estadual y local), no necesariamente coordinados, por parte de actores diversos, desde autoridades subnacionales hasta empresarios y activistas sociales.

Este tipo de vinculaciones, dada la fractura política interna estadounidense, abona a una polarización ideológica entre países latinoamericanos y caribeños que facilita la incidencia de los intereses estadounidenses en los contextos domésticos de la región. ¿Se están conformando nuevas formas de intermesticidad producidas por mimetismos ideológicos? Países como Argentina y El Salvador, donde Estados Unidos cuenta con gobernantes afines en el poder, forman parte de la red de incondicionales del mundo MAGA en la región. En casos como Brasil y Colombia, donde se observan articulaciones entre segmentos políticos domésticos opositores y la extrema derecha estadounidense, las dinámicas interpenetradas expanden su visibilidad.

La securitización como un virus

El quinto componente es el renovado impulso a la securitización de la agenda regional, junto con la magnificación de las amenazas que supuestamente se busca contener. No se trata de un rasgo novedoso en las relaciones Estados Unidos-América Latina; más bien es una dimensión reforzada desde el 11 de septiembre de 2001, momento a partir del cual se buscó asegurar mayor sintonía en el diálogo con los sectores militares y los servicios de inteligencia latinoamericanos y caribeños. Desde el primer gobierno de Trump se observa un nuevo salto cualitativo en estos vínculos, motivado por la idea de que se ampliaba el arco de riesgos para la seguridad, ya sea por los temas no relacionados directamente con amenazas militares como comercio, migración y medio ambiente, o por el encuadramiento de la región dentro una visión bipolar de la política mundial, especialmente anti-China, que pasaría a justificar un estado permanente de alerta del conjunto de actores y agencias que colaboraban con el complejo de defensa y seguridad estadounidense. Tanto en su narrativa como en los diversos programas de acción, el Comando Sur asumió un papel destacado para conducir esta misión en Sudamérica. La inclusión de Brasil como aliado preferente extra-OTAN en 2020, junto a Colombia y Argentina, fue un paso en la misma dirección.

Con el gobierno de Trump ya se percibe un entrecruzamiento de la securitización con la resignificación de lo interméstico, o lo que se podría llamar una doble securitización en las relaciones entre Washington y el subcontinente. Son tres los frentes de acción que indican esta tendencia:

(a) la interconexión entre las políticas de deportación masiva y las políticas de seguridad interna (homeland security): el enfoque militarizado permite justificar la acusación a los migrantes de ser responsables de una «invasión». Además de imponer a los deportados un tratamiento semejante al de prisioneros de guerra, los métodos violentos adoptados por las autoridades federales y en varios casos estaduales ignoran principios esenciales de derechos humanos y desacatan las autoridades judiciales locales y nacionales;

(b) la clasificación de los carteles de la droga mexicanos, venezolanos y salvadoreños como organizaciones terroristas y el despliegue de aviones y drones en misiones de vigilancia en las fronteras terrestres y marítimas con México;

(c) la articulación entre una colaboración militar bilateral más robusta y las prioridades de política exterior de Estados Unidos. La reciente decisión del Comando Sur de conducir nuevas operaciones de vigilancia en Panamá fortalece la decisión de la Casa Blanca de ampliar su presencia económica y política en ese país.

La espada de Damocles del intervencionismo

La sexta pieza del laboratorio de control se refiere a la intervención, otro rasgo conocido en la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. En la Posguerra Fría se han proyectado sobre la región, incluso con su «adhesión», una serie de modalidades de intervención (militar, operaciones encubiertas, boicots, operaciones de paz, sanciones comerciales y financieras, suspensión de organizaciones multilaterales y apoyo a fuerzas políticas afines) con motivaciones diferentes (geopolítica, anticomunismo, cambio de régimen, guerra contra el terror y lucha contra el narcotráfico), según la política global y regional de Washington.

De acuerdo con el mundo MAGA, hay una revaluación de la idea de intervención con un sentido exclusivamente unilateral, sin la búsqueda de socios regionales o extrarregionales, y esto implica un recambio de prioridades temáticas. Por un lado, se dejan fuera las preocupaciones por el tipo de régimen, la democracia, los derechos humanos y las crisis humanitarias; por el otro, se enfatizan las prioridades de grupos de interés específicos en Estados Unidos, en especial de Florida, los nuevos métodos de deportación y la seguridad interna. En particular, la lucha contra el crimen organizado y su vinculación expresa con el terrorismo abren nuevos espacios a acciones militares, ya sean unilaterales o bilaterales, sin descartar eventuales «intervenciones por invitación». Se enarbola también con mayor frecuencia la bandera de la intervención geopolítica frente a China, en la búsqueda de un mayor control sobre las infraestructuras logísticas y los recursos estratégicos de la región. Desde la narrativa MAGA, los posibles escenarios de este impulso neointervencionista son México, Panamá, Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todavía no es claro qué rol juegan posibles colaboracionistas, los países considerados «leales», como Argentina, El Salvador y República Dominicana.

A modo de cierre

La producción deliberada de caos desde una potencia revisionista y disruptiva genera un grave problema de visualización del horizonte temporal y reduce la sombra del futuro. Estas condiciones dificultan o alteran el cálculo de costos y daños de mediano y largo plazo para los países latinoamericanos y caribeños al momento de responder a las demandas inmediatas de Estados Unidos. En esta situación de incertidumbre generalizada, se podría invertir la célebre frase keynesiana de que «en el largo plazo todos estamos muertos», ya que se impone así una dinámica cortoplacista y caótica frente a peligros existenciales que podrían tener efecto inmediato.

Las dinámicas disparadas en el arranque de la segunda administración Trump presagian un mundo en erupción con un nivel inaudito de violencia simbólica y de unilateralismo agresivo y desproporcionado hacia la región. Es un momento en el que América Latina y el Caribe enfrenta uno de los mayores desafíos en la búsqueda de vías para transformar o moderar el juego de negociación tácita tan asimétrico que le ha impuesto Estados Unidos, o apartarse de él. Hasta el momento, prevalecen respuestas individuales y modalidades de bilateralismo atrapadas en las agendas impuestas desde Washington a través de los instrumentos del laboratorio de control.

Los seis mecanismos del laboratorio de control identificados, además de sus especificidades, demuestran una interconexión funcional. Cada uno corresponde a una tarea específica que se articula con otra(s). El mundo MAGA, a través del efecto vértigo, se derrama en las agendas de proteccionismo comercial, securitización, bilateralismos exacerbados y, especialmente, en la reconfiguración del carácter interméstico de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Estas interconexiones no implican la ausencia de tensiones entre las diferentes piezas. La agresiva política de imposición de aranceles entra en contradicción con los intereses económicos y las bases sociales que sostienen el mundo MAGA; la eficiencia del efecto vértigo como instrumento de control es también un generador de caos interno, como se observa en la sucesión de conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, entre el gobierno federal y los subnacionales (estaduales y locales).

Apuntamos en este artículo la importancia de la nueva configuración de la naturaleza interméstica de las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. El punto para subrayar es que la intermesticidad, hoy por hoy, se vincula con las fuertes transformaciones que están ocurriendo en la sociedad y la política estadounidenses, como parte del mundo MAGA. La potencia avasallante de este mundo ha dejado a la oposición demócrata paralizada y, a buena parte de las organizaciones y movimientos estadounidenses liberales y progresistas desarticulados, lo que le da vía libre al trumpismo para sostener su laboratorio de control en el tablero regional.

En esta etapa disruptiva, el debilitamiento de las instituciones políticas y del Estado de derecho estadounidenses facilita el funcionamiento de los mecanismos de control puestos en marcha por el mundo MAGA. Con el apoyo de la extrema derecha internacional, ya han demostrado capacidad de penetración en las realidades políticas de los países de la región. Se va dando una nueva capilaridad en la vinculación entre las realidades políticas estadounidenses y las de los países latinoamericanos y caribeños, con escenarios internos y externos todavía indefinidos. El mundo MAGA, como un síntoma mórbido del interregno, podría magnificar los efectos disruptivos de la incertidumbre de la transición internacional de poder. Otra hipótesis es que el proceso desemboque en un orden neoconservador no hegemónico en el cual América Latina y el Caribe se mantenga como una región fuertemente disciplinada.

La identificación de América Latina y el Caribe como un laboratorio de control debe ser comprendida como parte de un vertiginoso movimiento de experimentación externa de la segunda administración Trump, que sigue la brújula de la tentación imperial y depende de su capacidad de poner a prueba el alcance de sus ambiciones económicas, geopolíticas y militares

Por el momento, no es posible hablar de que el mundo MAGA se mueva a partir de una gran estrategia, quizás ni siquiera de un plan definido, pero sí de un proyecto con múltiples impulsos y vaivenes en aras de un objetivo primigenio: recuperar la primacía mundial frente al desafío del avance de China. Dentro del mundo MAGA, avasallador y de vértigo, las fronteras temáticas y de acción se mueven sin equilibrios claros. La identificación de América Latina y el Caribe como un laboratorio de control debe ser comprendida como parte de un vertiginoso movimiento de experimentación externa de la segunda administración Trump, que sigue la brújula de la tentación imperial y depende de su capacidad de poner a prueba el alcance de sus ambiciones económicas, geopolíticas y militares. La ausencia de una voluntad política que reconozca el valor de la contención y el ordenamiento de prioridades genera una tómbola de posibilidades abiertas en los distintos escenarios regionales y nacionales, al margen de las diferencias geográficas. Todos los tableros están cambiando, incluida la relación interregional entre América Latina y Europa, con el riesgo de debilitarse aún más.

Hay dos formas de entender el laboratorio en el triángulo entre Estados Unidos, Europa y nuestra región: la primera es que esta última sea mantenida en su condición periférica, secundaria, asimétrica y que Europa trate de reproducir una subordinación que está experimentando con Estados Unidos. La segunda es que América Latina y Europa se embarquen en un proceso de aprendizaje compartido para mejorar la debilitada autonomía de ambas regiones. Esta posibilidad dependerá de la sintonía política interregional en términos de la preservación de regímenes democráticos y de agendas económicas movidas por transacciones equilibradas. Cabe advertir que el modelo de control del proyecto MAGA se puede reproducir en otras regiones del mundo con nuevos efectos disruptivos, incluso en el ámbito europeo. Hay otras experimentaciones en curso detonadas por este movimiento: en Europa, un posible laboratorio de guerra en nombre de su «autonomía estratégica» y, en Oriente Medio, uno de deshumanización y genocidio.

Notas:

(1) Cuatro países, por distintas razones, no participaron en la votación (Bolivia, Dominica, Ecuador y Venezuela).

(2) H. Morgenthau: Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz, Olejnik, Santiago de Chile, 2020.

(3) T.C. Schelling: La estrategia del conflicto, Tecnos, Madrid, 1964.

(4) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre la base estadística de US Geological Survey: Mineral Commodity Summaries (2024).

(5) En su artículo seminal «The Congress, the Executive and Intermestic Affairs» de 1977, publicado por Foreign Affairs, Bayless Manning trajo a la luz el concepto «interméstico» para abordar los temas que por su alcance transnacional son «profunda e inseparablemente tanto internacionales como domésticos».